褥瘡症例集(1)

症例1-1

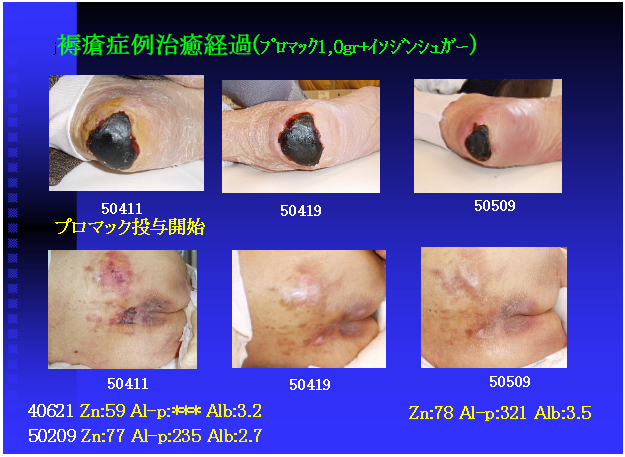

○2004.06.21. 下痢が続き亜鉛欠乏でないかと血清亜鉛値の検査で血清Zn値59μg/dl.。

亜鉛補充療法をするも、受診を中断。

2004.12.07. 在宅療養中、食欲減退ありと言う。

2005.02.09. 臀部褥瘡発症。血清Zn値77μg/dl. で亜鉛補充療法開始。軽快するが、受診中止。在宅療養。

○2005.04.11. ショートステイ時。左踵部と臀部と仙骨部の褥瘡認められ、受診時の写真。

同日、プロマック投与。局所イソ ジンシュガーのみで治療。

2005.04.19.→2005.05.09.写真。血清Zn値78μg/dl。Al-p値321。Alb値3.5。

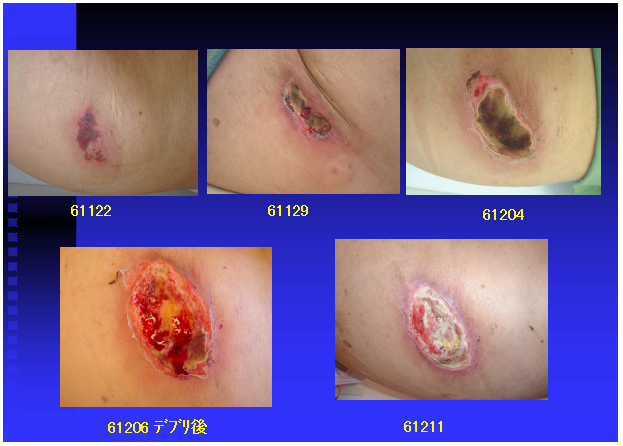

症例1-2

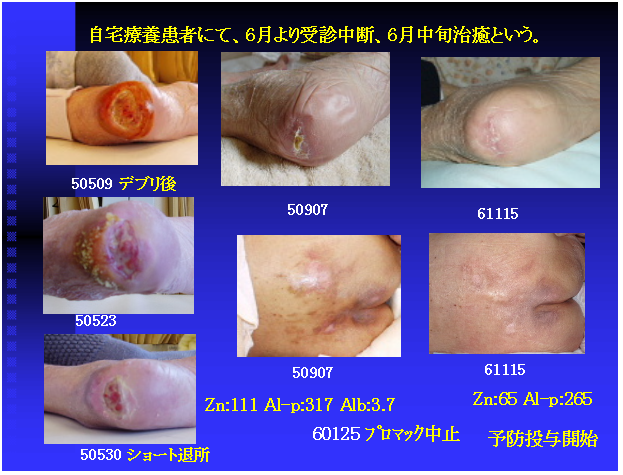

○2005.05.09. デブリードメンを行う。術後の写真。→2005.05.23.→2005.05.30.の写真で、

同日、 ショートステイ退所。プロマックは投与継続し

→ 6月 中旬(治療開始二ヶ月余)に治癒という(家族)。

○2005.09.07. ショートステイ時の写真、左踵部の褥瘡もすっかり治癒。

血清Zn値111μg/dl。Al-p値317。Alb値3.7。

○ 『本当に良かった。駄目かと思っていた。』と患者さん。食欲良好で、元気!!

介護の仕方は在宅で褥瘡発症時と全く変わらず。変わったのは、ただプロマック1.0gr投与続けたのみ。

○2006.01.25. その後の褥瘡の発症なく、プロマック投与中止。

○2006.11.15. ショートステイ時の写真。血清Zn値65。Al-p値265。予防投与開始。

“百聞は一見に如かず”。

コメント:

本症例は1910年生まれの女性。在宅療養で、時々ショートステイを利用している方である。

2004.06.から下痢や褥瘡の発症で亜鉛欠乏として、補充療法をされてきたが、下痢も初期の褥瘡も

簡単に治癒したためか、治療をすぐ中断していた方である。

2005.04.11. ショートステイ時に、左踵部には写真のごとく進行した褥瘡、腰部、仙骨部には

初期の褥瘡が認められ、入所時より、早速、亜鉛補充療法を開始した。写真で見るごとくの治癒経過である。

05月末に在宅療養に戻り、06月中旬に治癒したが、亜鉛補充療法を2006.01.25.まで続けた。

2006.11.15. ショートステイ時、写真のごとくで、褥瘡なく、食欲も良好で、お元気であるが、

血清亜鉛値65と低下していた。褥瘡の予防のため再投与を開始した。Zn値 Alb値 Al-p値は上記の通りである。

この方は薬剤はプロマックのみで、介護条件はこの間、褥瘡発症時と何ら変わりはないこと付記しておきたい。

○ なお、血清亜鉛値とAl-p値の変動に注意!!されたい。

症例2-1

○ 六年余にわたり寝たきり状態:C2、胃瘻栄養で、ほぼ、植物人間状態の患者さん。地域の病院を転々と転院し、

数年来右大転子部の褥瘡続き、潰瘍はいかなる局所療法でも治癒せずと言う。

○ 2005.08.24. ケアポートみまき入所時の褥瘡の写真。

家族は『高価な薬を使った色々な治療をしてもらったが、潰瘍は治らなかった』と言う。

施設のナースは『じき、治癒するでしょう。』と断言。

○ 2005.08.24. 血清Zn値38μg/dl。Al-P値128。→2005.08.30.褥瘡の浸出液は多量。早速1.0gr胃瘻より投与、

局所はイソジンシュガーのみの療法を開始する。

→2005.09.05. 褥瘡の周辺多少乾き、潰瘍浅く縮小開始。

→2005.09.14. 浸出殆どなくなり、褥瘡更に縮小

→2005.09.20. 血清Zn63μg/dl。Al-P値169。Alb値2.9→

症例2-2

○ 2005.09.26. 浸出液なく、イソジンシュガーをデュオアクティブ貼付に変更する。

→2005.10.11. 褥瘡は更に治癒傾向がすすみ、02㎜程度の痂皮が覆う。

→2005.10.17. 褥瘡殆ど治癒。多少発赤のみあり。血清Zn値52μg/dl。Al-P値233。

○ 2005.10.24. 治療開始より約二ヶ月での治癒!!

【記】

百聞は一見に如かず!!と言って良いかと思う。これ以上細かな説明は省略する。

尚、写真の数字は年月日を表す。例、50411は2005年04月11日。

症例3-1

症例3-2

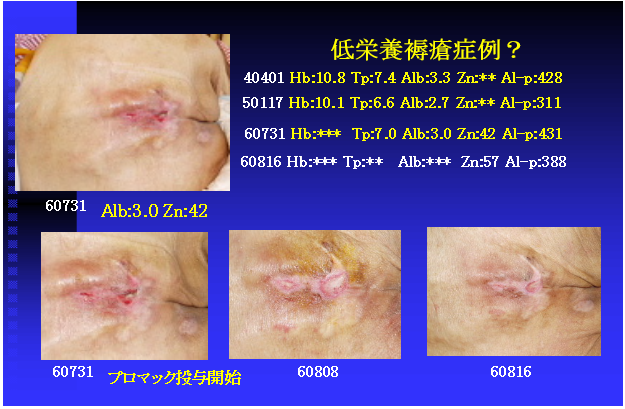

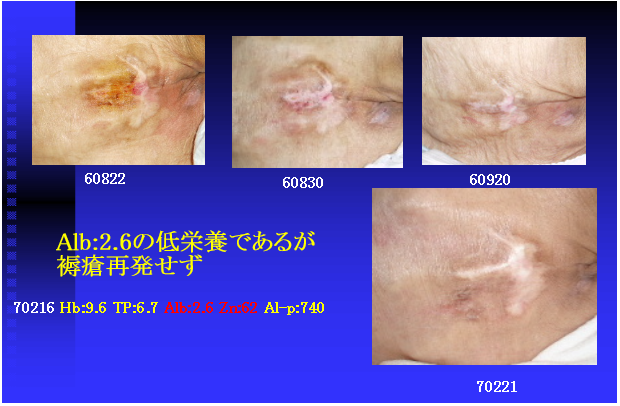

○本症例は1931年生まれ。ケアポートみまきの住人。

1999年大腿骨骨頭骨折にて、人工骨頭移植術を受けた。

同部のMRSA感染生じ、人工骨頭は異物化し、認知症と併せて寝たきり状態。C2レベルである。

○菓子類を多食し、日常の食事は少ない偏食傾向のため、栄養障害がある。

○Alb:3.0-2.6レベルの血清アルブミンは低値である。

コメント

これまで、褥瘡の発症要因として、局所の圧迫による循環障害と栄養障害(特に、アルブミン値の低下)が

重要視されていた(勿論、循環障害と栄養障害はその原因の一要素であることは間違いない。)が、

私共は現在、褥瘡の主要因はZn欠乏であると考えている。

ほとんどの褥瘡は亜鉛補充療法で治癒するとしてよいが、当然、少数である亜鉛欠乏を主要因としない褥瘡が

存在することは事実で、その条件を今後追求して行こうと、私共は考えている。

亜鉛欠乏を主要因としない褥瘡。

①死亡直前のもの、②全くの介護放棄のもの、③広範な感染を伴うような特殊なもの等は

亜鉛を主要因としていないものと考えるが、

その他、③糖尿病、④脊損例、⑤極端な低栄養例など 検討を要すると考えている。

大部分の褥瘡はまず亜鉛補充療法で、治療を開始することで間違いないと考えている。

症例4 (難治症例の検討)糖尿病症例-1

○1914年生まれ。多発性脳梗塞等で、寝たきり状態寝返り打てず。C2状態。

○糖尿病があり、経口剤の投与を受けていたが、認知症があって、食事の制限が効かず、

2005.09. HbA1c:6.9から時を追って、次第に悪化している例。

○2006.09末に褥瘡発症、次第に悪化。2006.10.10. 血清Zn:63 Al-p:371。

○写真撮影。同日よりプロマック投与開始する。治癒経過は、番号(年月日)と写真で示すごとし

Zn値、Al-p値の変化、HbA1c、Albの変化も図のごとし。

○2006.12.26.治癒。この程度の褥瘡としては、やや時間を要した感じではある。

○2007.01.11.の検査値 Zn値は測定していないが、Al-P値より、着実に上昇していることを推測できる。

Al-p値がこのようにZn値に伴って、上昇する例が多い。

○2007.02.19.まで、その後褥瘡の発症はない。

コメント

糖尿病症例の褥瘡が治り難い傾向にあることは、容易に予想される。

糖尿病症例の状態を単にHbA1c値だけで表せないことは、糖尿病合併症例の外科を多数やってきた者として

承知しているつもりであるが、一つの大きな指標としては認められると思う。

この症例はこの程度の褥瘡ならもう治っただろうと予測した以上に時間がかかった感じである。

勿論、『感じ』と言う非客観的評価であることは自覚しているつもりである。

糖尿病症例を積み重ねるつもりであるが、追試を是非希望する。

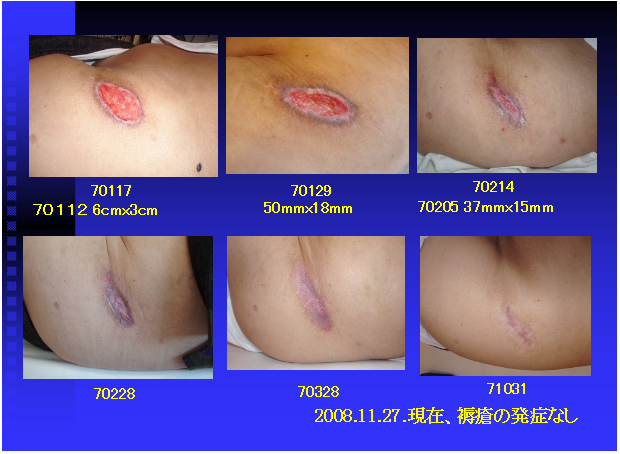

症例6(難治症例の検討)糖尿病症例-2

糖尿病、高尿酸血症、腎機能障害、心不全等が基礎にあるの患者脊椎管狭窄症と脳梗塞により、

車椅子全介助状態である。

老人性掻痒症などで、亜鉛補充療法中に発症の褥瘡例

【経過】

2005.11.07. しばしばの掻痒症あるも、その他食欲良。美味しいという。検査。

Hb:11.1 Tp:7.8 Alb:4.0 BUN:45 Cre:2.26 K:5.9

Alp:215 Zn:59 HbA1c 7.2

Rp:ラシックス アルダクトンA ザイロリック シグマート メチコバール フランドル

グリミクロン(40)1T

2005.12.05. その他の自覚症状ないが、Zn:59なのでプロマック投与開始。

2006.01.16. なんだか良く判らないが、何となく体の調子がよくなった。かゆみ今でもあり。

Al-p:239 Zn:86 HbA1c:7.7

2006.01.30. 全体的に調子よく、元気になって、食欲も出てきた。以前そこら中かゆかったのが、前より良い。

2006.02.13. 昔ほどかゆみ無し。現在は肘、と脇腹。

2006.04.10. 痒みは殆ど良い。

2006.05.08. Hb:10.3 Tp:7.4 Alb3.8 Cre:1.90 K:6.0 Al-p:226 Zn:63 HbA1c:8.8

2006.09.25. 転倒して、胸椎圧迫骨折。両手指のしびれ、左手の機能悪し、あちこちの痛み等。

2006.10.30. 痛み、しびれ強く、モービック,、、、ロキソニン等の投与。

2006.11.08. 両手、両下肢のしびれと筋力の低下。右上肢の麻痺。左上肢の筋力低下。

移動車椅子、全介助。オムツ。排泄、食全介助。入浴機械浴。諸処の痛み。

Hb:11.0 Tp:7.7 Alb:3.7 BUN:115 Cre:2.58 Al-p:240 Zn:112 HbA1c:10.7

2006.11.13. 体調急激にレベル低下して、痩せてくる。絶対必要な薬以外減量。プロマックも中止。

2006.11.17. 左腸骨部に水疱と痛み。

2006.11.22. 痛みは強いが、食べられるようになって、元気も出てきた。皮疹は褥瘡のよう。プロマック再開。

2006.11.27. 褥瘡悪化、F.

2006.11.29. 食欲減。「いよいよ全体に狂いがでて、コントロール難しくなってきてるのか?」と記載。

Hb:10.3 Tp:6.7 Alb:3.2 BUN:57 Cre:1.75 K3.9 Alp:221 Zn:97 HbA1c:10.2

2006.12.04. 褥瘡の浸出は減少してきた。可成り乾いてきた。可成り元気が回復してきた。

2006.12.06. デブリードメンする。脂肪層に可成り深い。体中痛いという。

2006.12.11. デブリの追加。肉芽上がってきたが、DMが影響しているのかも。

インシュリンを使用したいが、注射してくれる人がいない。グリミクロン(40)1T→2Tに.

2006.12.18. 肉芽可成り上がる。まだ締まりは悪い。

2007.01.12. ピンクの良性肉芽。6cm x 3cm

2007.01.17. 脂肪がぴったり創面まで上がる。踵部は綺麗に。口渇あり、グリミクロン2Tを3Tにする。

HbA1c:8.9

2007.01.29. 50 x 18mm 02.05. 37 x 15mm グーッと締まってくる。

2007.02.21. 褥瘡もう少し。F

Tp:6.7 Alb:3.2 Cr:1.46 Bun:48 UA:13.2 Al-p:192 Zn:87 HbA1C:8.0 gl:263

2007.02.28. 褥瘡殆ど治癒。

2007.03.13. ビラン面縮小 F

Tp:7.3 Alb:3.5 Cre:1.83 BUN:51.7 UA:12.5 Al-p:208 Zn:73 HbA1c:8.0 gl:261(120)

2007.03.28. さしもの褥瘡、治癒。

Tp:7.2 Alb:3.5 Al-p:188 Zn:87 HbA1c:7.6 gl:195

2007.05.07. 綺麗な瘢痕である。 F

Tp:7.1 Alb:3.5 Al-p:186 Zn:95 HbA1c:7.1

2007.10.31. 殆ど寝返りも打てない、全介助状態であるが、褥そうなく、掻痒なく、食欲も良好で、お元気。

デイサービスの入浴と日数回のヘルパー訪問で在宅の生活を続けている。

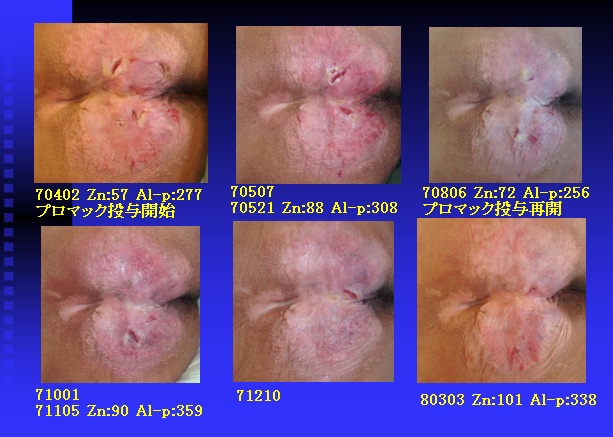

症例7(難治症例の検討)脊髄損傷例-1

1997.01.よりの脊髄損傷症例 2001.07.発症の外傷性仙骨部の褥瘡(創)が継続

1997.01. 木から転落して。脊髄損傷。

1998.10. 顔や頭部の掻痒。水疱潰瘍が続く。

1999.12.~2000.02. まで、右踵部に潰瘍。、、、、、、創傷の難治。

2001.07. 尾骨、仙骨部の皮膚ズルズルに剥ける。

2001.08. 褥瘡として処置するも、車椅子移乗で、常に損傷する。難治の褥瘡として、整形外科に紹介。

2001.08.~2001.12. 整形外科へ入院して、何とか治癒。

その後、車椅子や自動車への移乗に際し、常に損傷して、創面は軽快憎悪を繰り返し、軟膏療法をするも治癒せず。

六年余にわたって、同様の状態が続く。

2007.04.02. 外来受診す。

Hb:14.6 Tp:6.6 Alb:4.0 Zn:57 Al-p:277 GOT:35 GPT:56 Cre:0.53 プロマック投与開始。

2008.03.03. 殆ど良い。可成り無理をすると少し傷が付くが、以前とは全く違う。

Hb:17.2 Tp:7.5 Alb:4.5 Zn:101 Al-p:338 GOT:51 GPT:83 Cre:0.50

脊髄損傷に伴う褥瘡は知覚の消失その他の要因から難治の傾向にあり、しばしば形成外科的な治療の対象になっている。

本症例は、振り返って考察すると、亜鉛欠乏によると考えられる皮膚疾患等発症し、

脊髄損傷四年半余より尾骨仙骨部に車椅子や自動車に移乗時のずれによる外傷から臀部広範囲に褥瘡様となり、

訪問看護や軟膏療法の医療的処置を常時されていたが、六年余にわたり、擦過創、裂創、潰瘍が

常時存在していた症例である。

この六年間の医療処置と異なる治療は、プロマック150mgの処方だけである。

亜鉛欠乏により、表皮のみならず皮下組織も含めて、皮膚全体が脆弱になっていたものと考えられる。

知覚が消失しているために、脆弱な皮膚に常に外力による損傷を受けて慢性化したものと考えられ、

脊髄損傷に特徴的な褥瘡であるが、亜鉛補充療法により、皮膚の脆弱さが改善されたものと考えている。

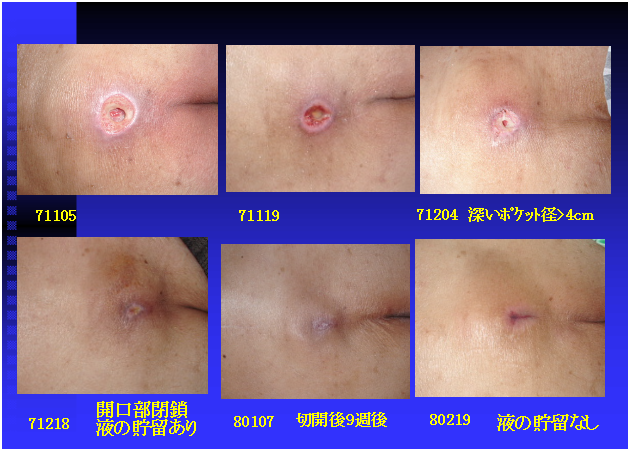

症例8(難治症例の検討)感染症例-1

膿瘍形成例1-1

膿瘍形成例1-2

2005.08. 脳梗塞にて、右半身麻痺の患者。徐々にADLの低下を認める。

気力なく、ほぼ寝たきりで、ベット上座位保持可。体位自力変換難。

介助により、車椅子移乗可、自走不可。介護状態は妻、月2回の各1週のショート. ステイ。

2007.05. 右大転子部に小褥瘡発症。プロマックの投与開始。

Zn:61 Al-p:343 Tp:7.1 Alb:3.8

2007.08. 頃より、体調崩し、09月には、尿路感染症にて、入院。

10.13. 仙骨部に褥瘡発症

10.26. 黒色肉芽をデブリ

10.30. 6 x 5cmの膿瘍を認められて、切開排膿。大量の膿の排出あり。

切開口は2cm径の穴をあけ、生食500ccで充分洗滌する。

菌血症予防として、クラビット 200mg x 2Tの投与を行う

11.05. 浸出液きれいで、肉芽もきれいなものとなるが、ポケットは深い。

12.14. 開口部はどんどん縮小するが、仙骨前面に径4cmのポケット。

12.18. ショート. ステイ 入所時。創口は閉鎖しており、液体貯留を触知する。

現在、感染が認められないので、膿瘍形成時には速やかに、切開排膿することとして、経過観察。

2008.01.07. ショート入所時。液体の貯留殆ど触知し難くくなり、感染もなし。

05.01. Zn:79 Al-p:300